100 Jahre Pinetop Perkins oder

Eine Blues-Kolumne in zwölf Takten

Meine Blueshelden hatten andere Namen: Kerth, Diestelmann, Speiche von Monokel, Travelling Blues, Cäsar (bis er sich für einen Auftritt im FDJ-Hemd kaufen ließ, Grund genug sich zu verabschieden) Pro Art, Blues Vital, Boddi Bodag und seine Engerlinge, undundund. Wilde Zeit, damals. Die ganz Großen habe ich nur auf meinem Plattenspieler getroffen. Auch als das endlich möglich war, bot sich kaum eine Chance. Muddy war schon lange tot, einer meiner größten Pianohelden, Jimmy Witherspoon, kam nicht über’n Teich und für Hooker hat’s irgendwie nie gereicht. Da wäre noch Buddy Guy, hm „Sweet Tea“ ein Riesenalbum, das so was wie Blues-Trance erzeugt, der kommt schon ab und an für viel zu kurze und leider auch manchmal unhöfliche Auftritte auf Deutschlandvisite, das wäre aber ein anderes Thema. Später vielleicht mal. Veritable Bluesheroes aus der ersten Generation mit 12-Takt-Reinheitsgebot, brewed and bottled deep down in the south, habe ich in ganzen drei Shows erlebt. Ein voluminöser Kanzler fabulierte in einem völlig anderen Kontext von „der Strafe der späten Geburt“ in leichter Abwandlung, versteht sich. Nein im ernst, Louisiana Red und Carey Bell kamen auch auf Initiative des unvergessenen Jazzenthusiasten Manfred Blume ins Eisenacher Capitol. Später, Mitte der 90er, gab’s im Ulmer Charivari, eines der seltenen Konzerte in der Blues-Diaspora mit Red und Bell.

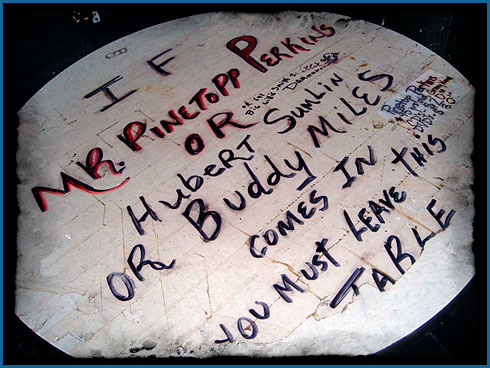

Verlassen hat mich der Blues nie, er lässt mich manchmal in Ruhe, weicht mir aus, ja, zeigt den Weg. Und hilft. 2009, Austin, Texas, Antone’s Blues Club, seit 27 Stunden auf den Beinen (nach Interkontinentalflug, Autofahrt und ein paar Shiner) rocken „Topaz & Mudphonic“ den legendären Laden. Ich reibe mir die Augen, das glaube ich nicht, für kommenden Dienstag steht Jimmie Vaughan auf dem Programm, der kleine Bruder von, quatsch, ist eh klar … Und: Pinetop Perkins! Die Heilung beginnt! Pinetop mit 95 im Antone’s“! Schon dafür hat sich der Flug gelohnt!

Es ist Dienstag, oder war’s doch Montag? Jedenfalls platzt das Antone’s aus allen Nähten. Der Kanadier an der Theke neben mir räsoniert: More a Tribute than a Show! Kann schon sein, aber auch ein Tribute an die eigene Identität. Es sind magische zwölf Takte, das permanent wiederkehrende dreizeilige Mantra, der Zauber Unvollkommenheit, Auflehnung, diese treibende Wut im Bauch die dich zerfrisst und zerbröselt, fassungslos macht und immer wieder aufrichtet. Da ist doch scheißegal, ob Pinetop die Tasten trifft. Blues ist niemals nur Sound. Ich kenne nichts, was näher am Leben ist, ob nun in Mississippi auf der Baumwollplantage, Riesling-Steillage bei Blues-Biber im Rheingau oder der leibhaftige Niedergang eines real existierenden Landes, bar jeglicher demokratischer Legitimation. Ja, Blues machte auch verdächtig, da drüben …

… 1981… auf einem BAP-Album ist zu hören:

… Mit den Wellen von der Brandung

fallen mir die Namen ein

auch Gesichter, die anscheinend

noch nicht ganz vergessen sind.

Paar davon nur schummerich,

wie durch Nebel seh ich die,

andere klar und deutlich,

es gibt Menschen, die vergisst Du nie

(Fuhl am Strand, Wolfgang Niedecken, 1980)

„…Amazing Heinz“ steht an der Theke. Er steht immer da. Von 14:00 bis 18:00 Uhr. Von 20:00 bis 22:30 Uhr. Täglich. Außer an den Wochenenden, da hat seine Kneipe einfach zu. Unser Heinz muss ausweichen, was nicht immer unproblematisch ist. Drei Kneipen und drei unterschiedliche Distanzen für den Heimweg. Gut, die Himmelsrichtung ist immer die gleiche, wenn der Weg zehn Minuten kürzer ist, zweimal am Tag, bringt das Freizeit und mindestens zwei Zusatzbier. Oh Mann, ohne Kohle, harte Zeiten, Leute ich sag’s euch: das ist Blues. Der Wunderbar-Wundersame erzählt. Einen Verein hat er gegründet. Den „Eisenacher Tramper Verein – Eisenach, Europa, die ganze Welt“. 1980, in einem Land dessen Namen ich nicht mehr aussprechen werde, „die ganze Welt“?! Zum Beweis ist auf der Original-Levis-Jacke ein Patch, mit einem Stopper-Daumen drauf.

Der Nitrolack stinkt die versiffte Kneipe völlig aus. Echte Handarbeit. Alle lachen, meistens beim Pinkeln. Der Wirt grinst, drückt sein fettes Pelikankinn auf die vollfette Brust und zapft weiter schlechtes Bier. Unser Held ist ein guter Trinker, kommt daher wie der ostzonale Jerry Garcia – ohne Visum. Jeder weiß: der war noch nicht einmal raus aus’m Kreis, was will er uns vom Second-Hand-Hobo-Leben erzählen. „Halts Maul!“ krakeelt der Haifischrachen, auch schon wieder schwer gezeichnet. Selbst die Berufsspitzel an Tisch 1 nehmen die Stories nicht mehr allzu ernst. Der Cocktail aus Magenbitter, Bier, Bockwurst und Phantasie ist zu hart. Ich kotze vor die Theke und verteile das Resultat ein wenig mit dem Fuß. „’N Missverständnis“… Auf’s Klo kann ich nicht, da ist mein Bier futsch. Das Pelikankinn zapft ohne Aufregung weiter. Bargeld lacht. Heute schäme ich mich ein wenig dafür, nicht für’s Kotzen, für diese scheinbar überlegene Mischung aus Ironie und Sarkasmus. Das Fabulieren war doch nur sein Aufschrei, seine Sehnsucht, seine Art anders sein zu wollen aber nicht zu dürfen. Niemals hätten die Erzeuger einen Ausbruch toleriert. Dieses komische Land, ihr wisst schon, sowieso nicht. Aber: Wer kein Fernweh haben darf, kann kein Heimweh haben. Der wollte einfach nur raus, wollte Heinz sein. Da gibt es nichts zu grinsen. Nicht jeder hat den Absprung geschafft. Das sind Nuancen, keinen Job mehr bekommen, die Olle abgehauen, oft unglückliche Ereignisketten. In der Schule war Heinz mein Held. Der Einzige, der sich getraut hat, im „Unterrichtsfach Wehrerziehung“ beim Kommando „Atomschlag von links“ subversiv und stoisch sitzen zu bleiben. Mit Dederonstrümpfen vor der Nase sollte der imperialistische Atompilz abgewehrt und der Sozialismus gerettet werden. Das Schlimme daran: Die kommunistischen Deppen, Ausbilder und Schüler, waren sogar so blöd, dass sie daran glaubten. Neben Heinz stand ein Einkaufsnetz voll mit Bier, die Gasmasken haben wir einfach im Wald ökologisch unkorrekt entsorgt. Unser Soundtrack war Big Bill Broonzy. Heute ist Heinz tot. Totgesoffen. Dafür ist der Klassenfeind schon ein Vierteljahrhundert da. Ohne Atomschlag. So ist der Blues.

Take II

Das kennt man: eine Handvoll Konzerte, die essentiell waren, wesentlich für die persönliche musikalische Sozialisation. Pinetop hat mich, den inzwischen vom Glück Begünstigten, (wie auch immer) abgeerdet. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich würde mit der These so weit gehen, dass zuerst ein mittelbarer und später ein unmittelbarer Einfluss auf Lebens-Entscheidungen bestand (besteht) die mir (jedem?) den notwendigen Drive verpasst haben. Du kannst die Gesellschaft nicht verändern, jedenfalls nicht 1987 in Eisenach, also verändere dich. Ein langwieriger Prozess, der im Kopf begann und mit den Füßen viel später endete. Das lass ich mir nicht ausreden – dazu gehört immer ein Soundtrack. Die Stones aus der Rille (für teuer Geld in Budapest erstanden oder gar geklaut) Hendrix, der Bleizeppelin, Mississippi-Mud, Canned Heat, John Mayall, nicht enden wollende Rockpalast-Nächte die immer in orgiastischen Parties mündeten. Dreckig, roh, rotzig und kompromisslos, für Angepasste gab’s nur Spott und Hohn. Die Protagonisten, einst ein verschworener Haufen Sektierer, sind heute in der Beschaulichkeit eines Dauercampers abgetaucht. Der Blick auf die Dinge gleicht einer Wohnwagenperspektive, (von innen nach außen) eingeengt (das wäre zu ertragen) leider auch einengend. Campino beschrieb das treffend: „Ich bin noch keine sechzig und ich bin noch nicht nah dran…“

Der ostdeutsche Südstaatenblues fraß seine Kinder, alles hat seine Zeit. Heute feiern leibhaftige Anachronismen einmal im Jahr ihre Vergangenheit. Das Ghetto hat sich selbst modifiziert, die Rock ’n’ Roll-Attitüde wurde durch eine allzu selbstgefällige Nabelschau ersetzt. Schwer auch zu verstehen, dass Bands wie die Puhdys, Lift, Electra, Stern Meißen usw. usf. mit ihrer ostdeutschen Kuschel-Romantik kokettieren und inzwischen wieder mittlere Hallen füllen (dürfen). Keiner von uns wäre denen damals auf den Leim gegangen, die Zeit heilt anscheinend wirklich alle Wunden. Über den musikalischen Wert des Vortrages hängen wir an dieser Stelle barmherzig den Deckmantel des Schweigens, empirisch belegt ist der bereitwillig gelieferte Soundtrack für das Bonzenpack. Mit Eiern in der Hose hätten die Puhdys 1984 nicht den Bap-Ersatz gespielt. Erbärmlich, wie das bestellte Publikum den Budenzauber mitgemacht hat. Maschine verpasst sich Absolution und aalt sich doppelzüngig: Wir sind alle Schuld! Nein! Ihr! Leute das geht nicht: ´ein bisschen Stasi, war doch gar nicht so schlimm, immerhin hatten alle Arbeit´, die Krippenplätze nicht zu vergessen. „Ich könnt ja zuerst mal in den Spreewald fahren“ bietet mir in meiner Stammtränke Wartburghof eine ziemlich derangierte FDJ-Zonentusse (keine Ahnung wer die reingelassen hat) mit dem IQ einer Amöbe an. Jahre später beschließe ich aufzustehen, wenn einer dieser DDR-Lyriker am Tisch sitzt. Im Spreewald war ich nie. Most of the time I’m strong enough, not to hate! (Bob Dylan)

Horst kennt sich verdammt gut aus. Zappabärtchen, Schlaumeierbrille (rundes Nickelmodell) Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Horst besorgt dir alles, was du zum Leben brauchen kannst und auch das, was absolut entbehrlich ist: Frank Zappa’s Tinseltown Rebellion, Gentle Giant, echte Jugendstilmöbel, alles ist verhandelbar, sogar Eintrittskarten für den britischen Blues-Cowboy. Nicht auszudenken, wenn unser Horst da selbst Anspruch anmelden würde, drei John-Tickets zum „Sonderpreis“ und ihr nehmt mich in eurem Pappkarton mit. Seine Seele kann nur verkaufen, wer auch eine hat. Alles wird gut, ohne Horst, wir haben die Tix, er die Kohlen. Da ist etwas, was sich partout nicht kaufen lässt, schon gar nicht für Aluchips. Nenn es Lebensgefühl. Kein schlechter Deal, oder?

„Tommy-Kerstin-Kay“ heizen den klapprigen P 601 Kraftwagen an. Die 60 km über Landstraßen von Eisenach nach Leinefelde erinnern an ebenso klapprige Baumwoll-Ladewagen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts im Mississippi-Delta.

April 1987, in diesem komischen anderen Deutschland, ohne Plattenläden, aber mit jeder Menge „Kunden“, Hirschbeutelträger mit Fensterglas-Nickelbrillen (weil’s cool aussah), Kletterschuhe und Schweißerhemd, (das irrtümlich als Fleischerhemd eine lokale Karriere hinlegte) ausgerüstet mit Cabernet, Hesse, Kafka und Blues, jede Menge Blues. Wenn du in so einem beschissen-skurrilem Land aufwachsen musst, kommt der Blues von alleine, keine Chance. Von wegen, nur „Schwarze“ auf Baumwollplantagen, bei dröger Sklavenarbeit und Call & Response, haben authentisches Feeling für 12 Takte. ER springt dich direkt an, kommt nicht aus der Deckung, frontal, volles Brett, „scheiße schon wieder keine Karo zu rauchen“, ER ist schon am Morgen da, die Lebensumstände ersetzen die veritable Peitsche, subtiler, aber Ausbeutung bleibt Ausbeutung. Was die Kulturdeppen und geistigen Kleingärtner übersehen haben: es bildete sich peu a peu eine unglaubliche Gegenkultur, die gerade im „Südwesten des Ostens“ ihren Soundtrack im Südstaatenblues fand. Und da sich die Zone in der zweiten Hälfte der 80er langsam pulverisierte, war jedes Mittel Recht, den vorprogrammierten Zusammenbruch aufzuhalten. Also der „Jugend“ ein Häppchen hingeworfen, ein kleines Ventil geöffnet, sollste mal sehen, schon sind wieder alle auf Linie. Dumm nur, dass zum John-Mayall-Konzert nach Leinefelde keine kommunistischen Korrumpel kamen, sondern eine äußerst schräge Zusammenrottung von Vollfreaks, Intellektuellen, Kuttenträgern, Rockern, Bluesern, Trinkern und Trampern, arbeitsscheuen Bohemians, ein Sammelsurium an sozialem Strandgut, so oder so ähnlich in vielen Stasiakten nachzulesen. Wirklich schräg waren eigentlich nur die Stasispitzel, die für drei Rollen Dachpappe ihren Nachbar verraten haben. Nur die, die man wollte, FDJ-Larven, ´die Partei, die Partei, die hat immer recht-Schreihälse´, die kamen nicht. Die Bonzen haben sich quasi ihren eigenen Soundtrack zum Untergang (vom Klassenfeind!) bestellt und diesen auch noch mit Meißener Porzellan bezahlt. Die Blueskunden waren nicht käuflich, auch nicht mit John Mayall, die wollten alles, und vor allen Dingen eines: RAUS! Und jetzt erzähle mir noch einer, Musik hat keine revolutionäre Wirkung.

Da stehen sie, waidwund und aufrecht, vor der Kreiskulturhalle und warten friedlich auf den „Militaristen“ des Blues, den Patronengurt vollgestopft mit einer Sammlung realer Bluesharps. Sogar für das Ticketdrucken waren die Staatskulturheinis zu blöd, „John Mayal“.

John biegt um die Ecke – wir sind perplex. Die Frage, welche Frage wir ihm wohl stellen könnten, bleibt für immer unbeantwortet – und er verschwindet ganz unprätentiös in der Menge, ohne Bad.

Aus der Hallenanlage donnert Europe’s „Final Countdown“. Zenit um den Eisenacher Alexander Blume mühen sich redlich am diagonal gegenüberliegendem Hallenende. Allemal besser als „Final Countdown, liefern auch ’ne coole Kundenmugge ab, ungeduldig warten wir auf den Blues aus der anderen, freieren Welt. Nicht auf „Tante Wilhelmina“ (die mit dem Westpaket bestehend aus Orangeat, Ritter-Sport, Lux, Milde Sorte, Müller-Markt-Proben) aus Bayern (auch nicht auf Zenit) sondern auf den Grandseigneur aus Laurel Canyon – dessen Zeit wohl auch schon abgelaufen war. Gekümmert hat uns das nicht.

Das Konglomerat an Vollfreaks schaukelt hin und her, wir werden in die Mitte der Stadthalle gespült, ziemlich zentral vor der Bühne. Eine Reinigung der VEB-Aura mit Schweiß, Bier, Blues. „I’m gonna fight for you J.B. … Es gab keinen Platz diesseits des Stacheldrahtes, den wir dafür eingetauscht hätten. Ein Blueshappening, der Aufbruch der Unerhörten!

An den Gitarren (der geschätzte) Coco Montoya und Walter Trout, den Gitarrengurt voller Notenschlüssel, die braucht er heute nicht mehr. Das erste Solo gehört Walter (John Mayall ist noch nicht auf der Bühne und die meisten „Blueser“ verwechseln Walter mit John), seit diesem Stratschwingen bin ich Riesen-Fan. Das war genau der Sound, wie ich ihn live hören wollte, Gitarrenschwerstarbeit mit Empathie, die spielend (im wahrsten Sinne des Wortes) einfach aussah. Fender-Vollbedienung! Den Backbeat liefert Langzeitdrummer Joe Yuele, der es für Mayall’s Verhältnisse auf eine unzählige Anzahl an Dienstjahren brachte.

„Niemand käme auf die Idee, ihn als Begleitmusiker zu einer Plattenaufnahme zu holen.“ (Keef Hartley)

In der Tat ist Mayall’s leicht nasale Stimme gewöhnungsbedürftig – technische Brillanz an den sechs Saiten? Eher Fehlanzeige! Sein Verdienst ist ohnehin ein anderer, wesentlicherer als technische Gimmicks, epochaler. Mayall war neben Alexis Korner der erste Blues-Bandleader auf der Insel überhaupt. Stein und Anstoß des britischen Blues-Revivals, Robin Hood der 12 Takte, musikalischer Eigenbrötler, der sich gerne in ein Baumhaus zurückzog und einen Patronengürtel zu einem Hohner-Blues-Harp-Belt umdefinierte, nach Tonarten sortiert, Ordnung muss sein! Und wenn er schon kein Bluescrescendo wie der junge Clapton draufhat, vermissen wird das niemand, war Mayall clever und weitsichtig genug, sich eben jenen jungen Clapton zu den Bluesbreakers zu holen, zu einer Zeit, in der das Königreich noch ahnungslos war, dass jener „Slowhand“ Gott sein könnte. Der 1966er Blues-Vinyl-Geniestreich liefert den spätgeborenen Gitarrenwunderkindern, egal ob Bonamassa, Lang, Healy und weiß der Teufel wer noch, die akustische Blue(s)pause: „Blues Breakers with Eric Clapton“. Ein Umbruch, wenn nicht sogar der Aufbruch, der Longplayer des britischen Blues-Cowboys läutete für die zweite Hälfte der 60er Jahre eine Ära bahnbrechender Blues-Alben ein, nicht nur von Mayall, der ebenso clever war, Clapton wieder ziehen zu lassen. Für die Qualität hatte der vermeintliche Aderlass (vorerst) keine Konsequenzen, wie auch, für die Blues-Suiten „Bare Wires“ und „Blues From Laurel Canyon“ spielte Mick Taylor (der später Brian Jones beerbte) auf unnachahmliche Weise die Gitarre.

Das ständige Rotieren des Musikerkarussells aber auch das Nichtverharren wollen (kommerzielle Kompromisse sind Mayall seit jeher zutiefst zuwider) in einer einmal erprobten Schablone, führte in den 70ern zu einem radikalen Stilwechsel, weg von der reinen Lehre, hin zum Jazz, (LP: Jazz Blues Fusion, 1972), folgerichtig vorher eingeläutet von „The Turning Point“(1969). Dass es spätestens nach dem fulminanten Doppel-Long-Player „Ten Years Gone“ für lange Zeit vorbei war mit Erfolg am Ladentisch, ist nicht nur mit den am Himmel dräuenden Progrockern von ELP, Yes usw. zu erklären, das ständige Wechseln der inzwischen oft namenlosen Musiker und der temporäre Verlust der musikalischen Qualität taten da ein Übriges.

In den 90ern gelangen dem erklärten Geizhals mit „Wake Up Call“ (1993) und insbesondere mit „Spinning Coin“ (1995, politisch auf wundersame Weise eigenartig „Remember This“) zwei formidable Alben, auf denen er es allen Kritikern bewies, wie Uraltmusik funktioniert. Nicht unbedingt Erfolge an der Kasse, aber entstaubt und frisch wie einst. So hätte sich der Autor der Zeilen die Fortsetzung gewünscht, nicht nur auf Tonkonserve, sehr gerne auch auf der Bühne.

Walter Trout, Coco Montoya oder auch der Texaner Buddy Whittington sind schon länger nicht mehr an Bord, heute ist die Begleitband gefühlt zusammen so alt wie ihr Bandleader alleine und fügt sich live in ein mitunter etwas altbackenes Konzept. Aber irgendwie ist Mayall mehr als „nur“ Musik, manchmal kommt so eine unerklärbare Stimmung auf, so ein Lebensgefühl, „da war doch noch was“, und dann landet garantiert einer der Vinylmonolithe auf dem Plattenteller. Nein, auch der nächste Livetermin hat nun wirklich nichts mit „Schlüssellochperspektive“ zu tun, vielmehr bleibt die persönliche Hoffnung auf den zweiten großen Wurf der Livegeschichte – nach 1987 in Leinefelde!

Die Zeit trübt, das liegt in der Natur der Sache aber auch an aufziehender Altersmilde, möglicherweise den Blick. Fest steht, von nun an wusste ich, wo die Reise hingeht – jedenfalls nicht in den Spreewald. Walter Trout habe ich noch oft gesehen, John Mayall immer wieder einmal. Im gleichen Jahr stellte ich den überfälligen Ausreiseantrag. Das Mayall-Konzert kann man zu Recht als endgültige Initialzündung begreifen. Raus, nur raus!

1987 war mein „Summer of Love“. Alles musste nun gut werden. Die Weichen waren gestellt, der geistige Schrebergarten beseitigt. Ausreiseantrag, Totalverweigerung, reines Gewissen. Nichts und niemand hätte mich davon abhalten können, keine Repression erschien tragisch genug, um umzufallen. Befreit von allen Sachzwängen ließ sich ein phantastischer Sommer auskosten. Schachspielend im Freibad abgehangen (eine Saison ohne Niederlage), Gedankenstreifzüge durch den Wald, den Kirchenjob für lau, den anderen für bacchanitsche Abende. An Tisch Eins in der Schlucht dem Stasi-Mob ins stetig wachsende Ohr geschaut, genieß den Osten, der Westen wird furchtbar sein! Kapiert haben’snur wenige. Freiheit auf Probe in der Unfreiheit. Das Epizentrum bestand aus zwei, drei Kneipen und ebenso vielen Absteigen. Der Aufbruch begann. Der Reformdiskurs wurde ausgeblendet, Leben eingehaucht wurde diesem eh nur vom Klüngel, der Pfründe zu verlieren hatte und oberflächlich Anständigkeit postulierte. Die haben tatsächlich überlebt, als Beamte auf Kreiskulturämtern, in der Linkspartei, weiß Gott wo … Auch ein mit Kölnisch Wasser bespritzter Hundehaufen bleibt immer ein Hundehaufen.

Mit sechzehn, nein, nicht in Düsseldorf, da rannte ich in Eisenach rum und wusste sicher, dass ich raus wollte. Das Land wurde immer unerträglicher, die vollkommene Überwachung, Misstrauen, flächendeckende Bespitzelung, ökonomisch vollständig heruntergewirtschaftet, ökologisch vor dem Super-Gau.

Schlimmer war der intellektuelle Offenbarungseid: „Die Sowjetunion muss Getreide aus den USA einführen, da die Eigenproduktion für die Bruderstaaten und den Inlandsbedarf ausreicht. Das amerikanische Getreide wurde an die russischen Schweine verfüttert.“ Ja, das könnte sogar stimmen.

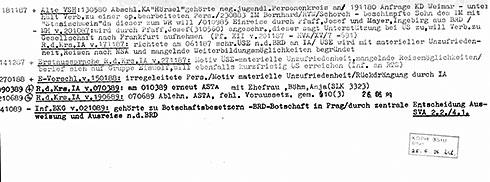

Wer sich entschieden hatte, auf der anderen Seite zu stehen, musste ständig mit Repressalien rechnen. All die kleinen Heuchler, diese E.’s und P.’s, die Vorteilsbeschaffer und Vorteilsnehmer, charakterliche Schwachleister, die den BFC besser fanden als den FCB, die Maidemonstrierer und Fahnenraushänger, FDJ-Sekretäre und dreckige Abkömmlinge nutzloser Parteibonzen, der elende Rest wie es Wolf Biermann messerscharf beschrieb, all diese Denunzianten waren bereit, immer bereit, für IHRE DDR, ihre/n Ausbildung/Studienplatz, alles zu tun. Es gab nur diese eine Seite auf der man stehen konnte, über die Nachteile wurde nicht räsoniert. Neudeutsch würde man das alternativlos nennen, bloß keiner von denen sein. Her mit den Nachteilen! Am 1. Mai die Kohlen eingekellert während sich der linientreue Nachbar im Präsent-20-Anzug (Kunststoff, „weil die DDR in der Bekleidungs-Technologie viel weiter entwickelt war“) zur Maidemo aufmachte, am 7. Oktober dann das Feuerholz selbstverständlich in den kaputtesten Arbeitslumpen die man sich nur vorstellen kann, eine Wahl besucht und dagegen gestimmt, eine weitere boykottiert, aus dem Abendschul-Abi rausgeflogen weil der FDJ-Antrag auf Mitgliedschaft unausgefüllt liegen blieb. Das Emblem aus der DDR-Fahne rausgeschnitten, in einen vertrockneten Kaktus eingetopft und im Fenster einer Parterre-Wohnung positioniert. Da war nichts Heldenhaftes dran, das war einfach nur dumm. Der belanglose Werbeslogan meines Freundes Tommy „Spaghetti in chronologischer Reihenfolge“ platziert auf meinem Staatsbürgerkundehefter, brachte mir, damals vierzehnjährig, ein erstes Verhör ein. Im Stehen, mit zwei Scheinwerfern auf Augenhöhe, im Sekretariat des Schuldirektors. Über die Definition was ein Unrechtsstaat ist, muss nun wahrhaftig nicht gestritten werden. Die heutigen Helikopter-Eltern hätten einiges zu tun. „Du schielst doch nur in den Westen, weil die Butter dort gelber ist“, sprach der Mathe-Lehrer und Parteisekretär in seiner Bügelfalten-Wrangler (der meistens Freitagnachmittag vom Hauptpostamt ein Paket der Hamburger Schwester abholen durfte) oder Stabü-Döttger, „ der mir den Schädel aufbrechen möchte, damit ich sehen kann, was du wirklich denkst“. Beim Verhör im Rat des Kreises wurden die Drohungen offensichtlicher, massiver, „wenn Sie nicht spuren, ziehen wir Sie sofort zur NVA ein, als Geheimnisträger kommen Sie nie hier raus“. Der angedrohte Amoklauf als Konsequenz des Wehrdienstes „ dann ich lege fünf von eurer Sorte um“ blieb glücklicherweise ohne Konsequenzen. Auch das war eher dumm, infantil und unüberlegt. Verhöre bei der Kripo und auf dem Rat des Kreises gab es noch einige, Zeremonienmeister war Scherwinksi, der Gartennachbar meiner Eltern, was der Situation noch eine gewisse Skurrilität verlieh. Wenn es nicht mehr weiterging (und es ging nie weiter) betrat sein Zuchtmeister Schröder die Arena, der mich ziemlich subtil auf den Verlust der körperlichen Unversehrtheit hinwies. Schröder war ein stiernackiger Typ, der auch in einer früheren Ordnung Karriere hätte machen können, freilich nur auf niedrigem Level. Seine verbliebene Gehirnwindung hat er in der Regel dafür eingesetzt, nicht auf die offene Straße zu kacken.

An meinem ersten Arbeitsplatz habe ich Totalverweigerung zelebriert, keine FDJ, keine Pseudogewerkschaft und schon gar keine Zwangs-Gesellschaft für „Deutsch-Sowjetische-Freundschaft“. Was schlussendlich für die Kollegen in der Brigade den Verlust der Jahresendprämie zur Folge hatte. Mein Abgang zur Landeskirche, der lediglich der Vorbereitung des Seitenwechsels diente, kam einer Erlösung gleich. Nicht meiner, ich traf auf eine durchaus bekannte Situation mit Vorteilsnehmern, der meiner Ex-Kollegen, es gab wieder Prämie.

Viel früher, zur Maidemo 1982 hat sich die komplette Nomenklatura aus Berufsschule und Ausbildungsbetrieb darauf festgelegt, dass ich die DDR-Fahne tragen darf. Der Gedanke daran war völlig absurd. Es gibt Momente im Leben, da muss Haltung über Pose siegen, das war so einer.

Im Sommer 1988 wurden dann Tommy und Kerstin abgeschoben, über Nacht, es gab kaum Zeit, Abschied zu nehmen. In meiner Straße war alles zugeparkt, mit Stasi-Lada’s, auch alle unauffällig in Präsent-20-Anzügen, wer weiß, vielleicht saß mein Nachbar in einem, „IM Kirche“ oder so. Panik griff um sich, alles war in Auflösung, der Untergang des real tobenden Sozialismus war greifbar, daran glauben konnte ich nicht. Zwischenzeitlich wurde mein Personalausweis kassiert, was den Verlust der letzten Bewegungsfreiheit bedeutete. Unser Antrag auf gerichtliche Nachprüfung der Ausreise wurde in einem kruden Willkürprozess abgelehnt, immerhin erhielt ich den Perso wieder. Im Sommer 1989 war der damalige Bundesaußenminister Genscher in inoffizieller Mission zu Besuch beim Bischoff der Ev.-Luth. Landeskirche in Thüringen. Bei der Gelegenheit habe ich eine Kopie unserer Ausreiseanträge überreicht.

Ab August 1989 verlief alles in Hochgeschwindigkeit, bei den Instinktentscheidungen, die ich treffen musste, lag ich goldrichtig. Wie ein surrealer Film von Godard, der Verlauf fließend, die Handlung dem Betrachter überlassend. Ein eilig erworbener Flucht-Skoda (für 5.000 Ostmärker) brachte uns nach Dresden, von dort wollten wir weiter nach Warschau. Nachrichten aus dem Autoradio haben uns veranlasst, die Reiseroute nach Prag zu ändern. Im Kofferraum ein abgewetzter Wanderrucksack, in der Ablage lag ein Kugelschreiber. Nichts Besonderes, könnte man meinen. Um die Mine waren 200 DM gewickelt. Unser Startkapital. Die halbe Nacht wurden wir aufgehalten, einzeln vernommen, immer wieder nach unserem Reiseziel ausgequetscht. Wie eine tibetanische Gebetsmühle: „Ins Riesengebirge, nach Hohenelbe, zu Onkel Ernst, zum Wandern. Was denken Sie, wozu wir unsere Ausrüstung dabei haben?“ Bumm-bumm, der Kontrolleur-Griff nach dem Kugelschreiber, das Herz schlägt bis zur Schädeldecke. „Das ist nur ein Kugelschreiber, sehn se doch!“ „Na, dann, gute Reise!“ Ganz genau, gute Reise. Nie mehr zurück, das wir Weihnachten schon wieder in Eisenach sein werden, konnten wir nicht ahnen. Im Radio liefen bei Nacht die Stones, „Fool to cry“, zum Schreien doof!

Die Wochen in der Botschaft waren nicht so anstrengend wie in der Regenbogenpresse dargestellt: „Hilfe - wir verhungern“. So ein Blödsinn!

Die Ausreise durch das Gebiet der ehemaligen DDR erzeugte eine ganz eigenartige Stimmung. In Dresden-Neustadt standen Menschen mit weißen Bettlaken an der Bahntrasse, so habe ich mir immer die Kapitulation vorgestellt. Im Vogtland stieg die Stasi zu, um die Ausweise der Abgänger einzukassieren. Meiner landete auf dem Abteilboden, hingedonnert wie das Trumpf-As beim Skat. Es war das erste Mal, das sich einer von denen vor mir bücken musste. Im Westen wurden zuerst 2,50 DM in eine Postkarte investiert – auf der Vorderseite eine Banane, auf der Rückseite stand der Satz: „Hiermit ziehe ich meinen Ausreiseantrag zurück!“

Weihnachten ’89 fuhren wir das erste Mal von Westen Richtung Eisenach, 1.500 km um in die gleiche Stadt zu kommen. Das mir „Stasi – Scherwinski“ vom Rat des Kreises vorwarf, ihn nicht über das System „Stasi“ informiert zu haben, kam mir da schon nicht mehr wie Hohn vor.

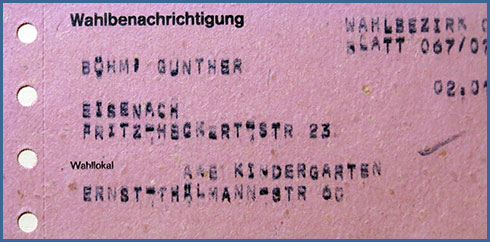

Heute wird gerne apostrophiert ´es war nicht alles schlecht´, ´die DDR war kein Unrechtsstaat´ sondern ein legitimer Staat in dem auch Unrecht geschehen ist usw. Dazu nur so viel: die DDR war weder demokratisch legitimiert noch ein Rechtsstaat, zur demokratischen Legitimation bedarf es freier und unabhängiger Wahlen, zu einem Rechtsstaat gehört zwangsläufig das Recht auf Freizügigkeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, diese Clique jemals mit dem Recht ausgestattet zu haben, mir die Freizügigkeit zu verwehren.

Die Gelegenheit zur Volkszählung (a.k.a. „Wahlen) bot sich zwischen politischer Sozialisation und realem Abgang exakt zweimal. Der ersten Zählung wurde die Zustimmung mit einem großem Kreuz (Nein!) verweigert. Der dazu benötigte Bleistift (!) war an eine Art Schnur gebunden. Freilich so kurz, das die Tischplatte in der „Wahlkabine“ in unerreichbarer Ferne war. Die zweite Möglichkeit habe ich dann komplett ausgelassen und es vorgezogen, in einer der Stammkneipen meiner Teilzeitfreundin Mareike in den Ausschnitt und auf den Arsch (sehr sexy) zu starren. Der Inhalt war erfreulicher als der der Wahlurne.

Über Folter, Schießbefehl und Todesopfer möchte ich an dieser Stelle nicht reden, das gebietet der Respekt vor den Opfern, dafür ist meine Geschichte zu belanglos.

Was war gut? Eigentlich nichts! Ein paar Freunde, die mir später auch noch in die Augen blicken konnten, davon gab es nicht viele, das Ampelmännchen, der Abbiegepfeil.

Die Ghettosituation, das Eingesperrtsein, die im ursprünglichen Sinn begrenzten Möglichkeiten, hat unseren geistigen Rahmen gesprengt – der Treibstoff aus dem Gegenkultur entsteht. Gar nicht mal so weit weg von Religion. So hat die Zone in all ihrer Enge relevanten Anteil an der Bewusstseinserweiterung. Das ist paradox: beschränkt und grenzenlos. Gegenwärtig angekommen in der Beschaulichkeit der Kurpfalz holt mich manchmal in stillen Minuten die Sehnsucht ein. Das Röhren Chappo’s „Shadow on the Wall“ eingetauscht gegen Mozartfestspiele, Mayall gegen eleganten Funk-Jazz? Dann grab ich lieber im Dreck.

Endlose Frühschoppen mit King Crimson auf Magnetbandkonserve – wir waren die Avantgarde des Untergangs. Nicht zu unterschätzen der kulturelle und intellektuelle Treibhauseffekt. Gibt sich der geneigte Leser der Mühsal der Nabelschau hin, ist das Ergebnis retrospektiv nicht das schlechteste. Das Schönste allerdings waren die Brüste meiner Freundin Mareike. Wunderbar anmutig, schwebend, voll knisternder Erotik, ihr Gang, ihre Art sauer zu sein, die Versöhnungen, die Blicke – alles eingerahmt von unbestechlicher Intelligenz und Kritik. Beides war nicht leicht zu begreifen.

Die Knospen sprangen und standen einen Sommer lang in voller Blüte. Venus strahlte, geschmückt mit kleinen Perlen. The Summer of Love! Anständig verhalten habe ich mich nicht allzu oft. Die Flucht war wichtig, ich war mir wichtig. Wir haben uns noch einmal gesehen, kurz nach der Wende, ich taumelte bereits in einem Irrtum. Da ist, so dachte ich, nichts mehr zu retten. Schon komisch, wenn man es genau nimmt, haben mir die Eier gefehlt. Wir haben uns nie mehr wieder gesehen. Auch eine Art von Wende-Blues!

Meine ersten zwei Alben waren „Stinker“ von Marius und, wie könnte es anders sein „Sticky Fingers“. Das erste Konzert war Chappo in Biberach, im K.O.M.A, die britische Ziege, die uns Kirsche und Co. in unzähligen Shows vorgeturnt hatte Chapman’s „Shadow on the Wall“, kurz nach der Wiedervereinigung, das war der Aufbruch, jetzt war fast alles möglich.

Shortlist rockten pünktlich ab 19:00 Uhr die Bühne des völlig abgewrackten Clubs, Frontsau Roger damals noch im Overall. Drei Stunden später lief dann der Urin vom Lokus ganz langsam aber stetig durch eine defekte Leitung in den Club. Weitere zwei Stunden später flogen Bierflaschen auf die Bühne, als Zeichen maximaler Blues-Rock-Anteilnahme. Die Blues-Ziege ließ sich nicht lange bitten und donnerte die Flaschen zurück ins vollkommen betrunkene, abgefahrene, ausgerastete Publikum. Um 1:15 Uhr stöpselten Shortlist dann die Amps aus. Ich bin angekommen. Nun kann es losgehen. Room to move. Endlich!

Shortlist rockten pünktlich ab 19:00 Uhr die Bühne des völlig abgewrackten Clubs, Frontsau Roger damals noch im Overall. Drei Stunden später lief dann der Urin vom Lokus ganz langsam aber stetig durch eine defekte Leitung in den Club. Weitere zwei Stunden später flogen Bierflaschen auf die Bühne, als Zeichen maximaler Blues-Rock-Anteilnahme. Die Blues-Ziege ließ sich nicht lange bitten und donnerte die Flaschen zurück ins vollkommen betrunkene, abgefahrene, ausgerastete Publikum. Um 1:15 Uhr stöpselten Shortlist dann die Amps aus. Ich bin angekommen. Nun kann es losgehen. Room to move. Endlich!

Gunther Böhm ![]()

von Gunther und Tommy